Как вам известно, я японского не знаю. Это, конечно, во многом осложняет жизнь, хотя, пользуясь советом Кити Карлсона, я, в общем, справляюсь. Пара дюжин слов и выражений плюс жесты помогают (довольно часто, хотя и не всегда) требуемого результата.

Пример: на станции электрички, где, как обычно, схема линий и таблица стоимости проезда выполнены на японском (в отличие от метро), пытаюсь понять, как мне доехать до, скажем,

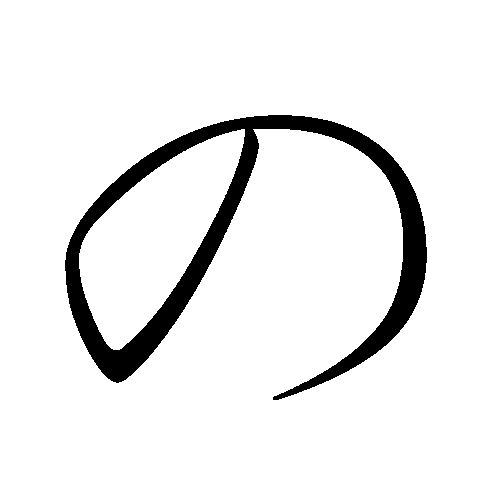

Миямае-дайра.

Поймав за фалду японца, только что купившего билет, делаю глаза, как у Кота в сапогах из "Шрека", тыкаю в схему и говорю: "сусмимасэ-ээн... эээ, Миямае-дайра?.." Японец говорит "Хай" и даже сам тыкает в кнопочки, а потом несколько раз, тоже тыкая в схему, называет станции пересадки.

Это коммуникативный акт.

Или: соба-я, я хочу гречневой лапши с зелёным луком и половинкой яйца. "Сумимасэ-ээн... Эээээ, кескесе кудасай". И тыкаю пальцем в макет соба с луком и половинкой яйца. Можно пробормотать "киргуду кудасай", что угодно, лишь бы кончалось на "кудасай", продавец всё равно услышит то, что я должен был бы сказать. Тем более что я тыкаю пальцем в конкретное блюдо.

Это, в общем, тоже коммуникативный акт.

Квази- или псевдо-комуникативный акт (не знаю, как лучше назвать) происходит, когда я, заплутав в переулках Асакусы, останавливаю прохожего.

- Сумимасэ-эн... эээээ,

Ичиё Мемориал Холл доку дэс кай?..

(Мне, собственно, нужна

сенто Ичиё, но этот Холл как-то заметнее, да и вообще "как пройти в баню" звучит куда менее солидно, чем "как пройти в музей" - тем более что музей литературный, почти что "как пройти в библиотеку")

- Э, саа? Ичиё Хорру, нэ? Хонто? (Скрещивает указательные пальцы обеих рук) Курозед! Курозед!

- Хай, хай... (делаю знаки, долженствующие обозначать, что мне прекрасно известно, что в восемь вечера музеи уже закрыты, и что мне, собственно, хватит полюбоваться на Ичи-ё Мемориал Холл снаружи)

- Ах, со дэсу нээээ... хай... (берёт у меня карту и долго разглядывает. Карта достаточно схематична, переулки указаны не все, так что ему приходится соображать).

- Хай... хай... (далее следует длинный поток непонятой глупому гайдзину японской речи, причём японец же видит, что я не понимаю, но он всё равно рассказывает, делая время от времени жесты руками - в

разных направлениях.

- Дозо, басу гасу бакухацу, тоторо ира-ира суру; коко сакура омедетто асахи биру кудасай, асоко тофу иомиури караоке-кампай, мее кара уроко-га очиру; сябу-сябу коан хэйсей дзию минсю-то, ракугока буру-буру фуруеру, тэ о ёгосу; мандзи ковай, кани кавай, то синкансен сасими кудасай, кёсан-то камикадзе сямисен...

- Аригато годзаимас, домо аригато... - пытаюсь прервать его словоизвержение, поняв, что толку не будет. Но "как не остановить бегущего бизона, так не остановить поющего кобзона":

- Э, гомен насай, - муцукаши майнити-асахи шиитаке кудасай, магуро-но-сюрикен, комбу бунраку сюмбун-но хи, о-мавари сан берон-берон-ни ётте-иру; дайдзёбу дэсу ка?.. корё дэсу ё, асоко дэсу, кэдому кобан дайкокутен, ацуи натто варуи дэс...

- Гомен насай, вакаримасен! Моя твоя не понимай! Сумимасен, аригато годзаимас...

- Иэ, иэ... Соре-ва самма дэсу, карера-ва кессоку-га цуёи-ни дэсу - ия-на ниои-га сшимасу нэ... иши таноши дэсу, нака-нака-но кото дэсу ё! Маттаку одорокимасьта! Тётто, некко-ва дзотто суру - кин-но тамаго корокоро корогару, незуми-сама рунрун шите иру...

Наконец мне удаётся вырваться, и я, извергая слова извинения и благодарности, убегаю в ту сторону, в какую японец махал чаще всего. Вслед мне несётся что-то ещё:

- Хай сеппуку кудасай, канко-къяку цукарете имасу дэс, тайику банзай, бунка кудасай, дойтасимашите!..

Это вот уже псевдокоммуникация. Я спросил, он ответил, я ни фига не понял, и у этого самого Мемориального зала оказался благодаря доброму старичку, который прогуливал очень славного пуделька и проводил меня ко входу, где, радостно смеясь, показал мне скрещеные пальцы, потыкал в табличку на японском (но цифры там были нормальные арабские) и радостно сказал: "Курозед! Гомен насай, курозед!".

Фиг ли, баня-то за углом.

Но посмотрим на ситуацию с другой стороны...

( Read more... )